|

|

|

|

||

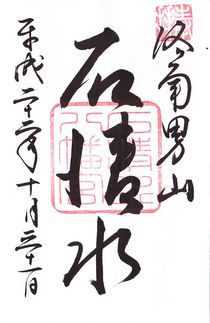

摂社石清水社 |

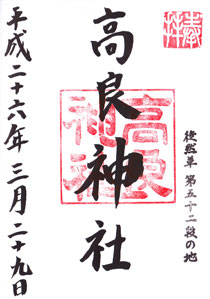

摂社高良社 |

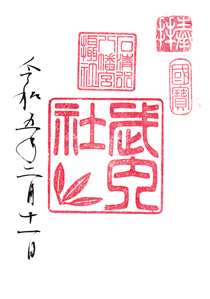

摂社武内社 |

| 【石清水八幡宮のサイトへ】 | |||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

住所/〒614-8588 京都府八幡市八幡高坊30

|

|||||||||||||||

拝殿 |

|

御祭神は、中御前に |

二ノ鳥居 |

表参道七曲り |

|

八幡大神は男山に鎮座し、都の守護神、国家安泰の神として、朝廷は元より広く国民に篤い崇敬を受けてきた。特に清和天皇の嫡流である源氏一門は、八幡大神を氏神としてその信奉の念は格別で、全国各地に八幡大神を勧請した。源義家は、自ら「八幡太郎義家」と名乗ったことは有名。以来、勝運の神・厄除開運の神として崇敬されてきた。 |

|

三ノ鳥居 |

南総門 |

|

859年奈良・大安寺の僧行教が総本宮の宇佐八幡宮でお告げを受けて男山に八幡大神を祀ったのが起こりとされる。古来より都の鬼門(北東)に対して裏鬼門(南西)を守護する神社として、また伊勢神宮に次ぐ宗廟として歴代天皇から篤い崇敬を集め、平安時代以来、乱の平定に際しては朝廷から篤い祈願があった。 |

|

末社竃神殿 |

南総門 |

|

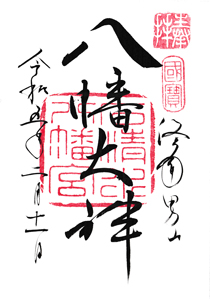

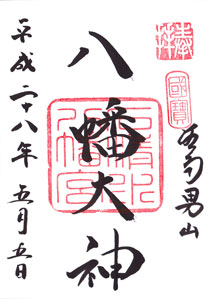

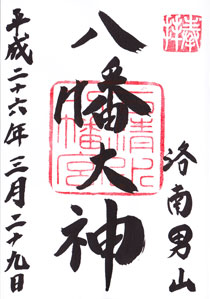

(左上) |

|

拝殿 |

|

(上)社殿 859年清和天皇の勅命にて、男山の頂に六宇の宝殿が建立され、順次「八幡造り」の社殿が完成した。以来造営14度、修理17度に及び、現在の社殿は1634年徳川三代将軍家光の造営によるもの。 |

頓宮南門 |

頓宮殿 |

|

(上) |

|

一ノ鳥居扁額 |

神鳩 |

|

(左上)一ノ鳥居扁額 鳥居にかかる「八幡宮」の文字は、平安の三蹟・藤原行成の書を寛永の三筆・松花堂昭乗が書写したもので、「八」の字が神使の双鳩になっている。

|

|

一ノ鳥居 |

一ツ石 |

|

(右上)一ツ石 かっては競馬の出発地点であり「勝負石」とも呼ばれる勝運の石。お百度参りの地点ともされる。 |

|

手水舎 |

御羽車舎 |

高良社鳥居 |

高良社鳥居扁額 |

|

(上下) |

|

高良社木札 |

高良社社殿 |

御神木タブの木 |

石清水井・石清水社 |

東総門 |

|

(左上) |

|

北総門・龍田社・貴船社 |

信長塀 |

|

(右上)信長塀 織田信長が1580年に寄進した土塀。瓦と土を幾重にも重ねているため耐火性、耐久性に優れ、本殿を囲むように築かれている。 |

|

摂社若宮社 |

左より摂社若宮殿社・末社氣比社・摂社水若宮社 |

|

(左上)若宮社 御祭神は第16代天皇である仁徳天皇。男性の守護神で御神徳は学業成就。

|

|

奥より校倉・摂社住吉社・末社一童社 |

神馬舎 |

|

(左上)住吉社 御祭神は |

|