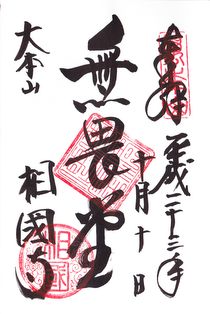

相国寺 |

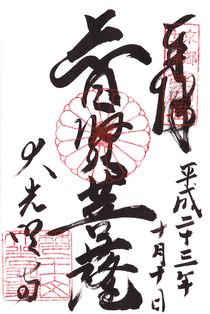

大光明寺 (京都十三仏霊場) |

相国寺 |

【相国寺のサイトへ】 |

|---|---|

|

住所/〒602-0898 京都市上京区相国寺門前町701

|

|

総門 |

境内参道 |

|

京都御所の北約300メートルほどのところに位置し、正式には「萬年山相國承天禅寺」と言う。 |

|

鐘楼 |

浴室 |

|

相国寺の名前の由来 「相」は「しょう」と読み、「相国」とは国をたすける、治めるという意味で中国からきた名称であるが、日本でも左大臣の位を相国と呼んでいた。相国寺を創建した義満は左大臣であり、相国であることから、義満のお寺は相国寺と名付けられた。またこの時代は中国では明であったが、このとき中国の開封に大相国寺という中国における五山制度の始まりのお寺があり、この大相国寺の寺号を頂き「相国寺」と名付けられたのである。中国、開封市の「大相国寺」は現在も存在しており、相国寺とは友好寺院の締結をしている。 |

|

勅使門 |

法堂 |

|

(左上)勅使門 正面の総門の西に並んで立っている。総門が日常の通用門であるのに対して平常は閉じられ御幸門とも呼ばれる。

|

|

庫裡 |

経蔵 |

|

(右上)経蔵 天明の大火によって焼失した宝塔の跡地に1860年に建立されたもの。 |

|

大通院(専門道場) |

養源院 |

大光明寺 |

大光明寺 |

|

(上下)大光明寺 相国寺塔頭。京都十三佛霊場第4番札所。相国寺が建立される以前、1339年に後伏見天皇(1288〜1336)の皇后、広義門院西園寺寧子が天皇の菩提を弔うため、伏見離宮の傍らに一寺を建立したのが始まりであり、皇后の法号大光明院を寺号とした。1903年(明治36年)塔頭の心華院と天明の大火で焼失していた大光明寺、及びすでに廃絶していた常徳院の3ヶ寺が合併され、心華院の寺域伽藍を改めて、寺号も大光明寺として再興されている。 |

|

大光明寺 |

大光明寺 |

|

|

薩摩藩士之墓 |