|

【祇園祭のサイトへ】 |

|

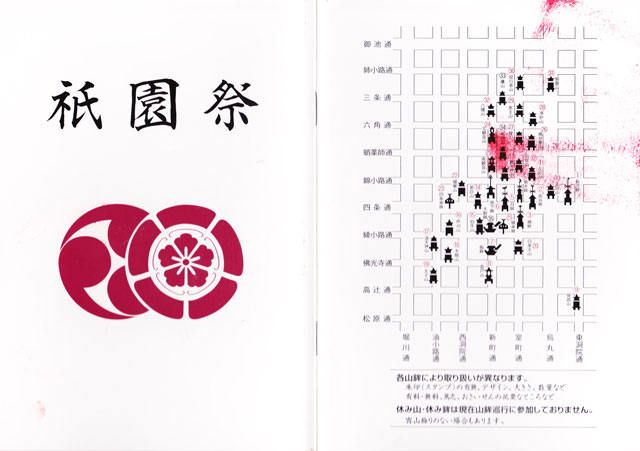

祇園祭は八坂神社の祭礼で、大阪・大阪天満宮の天神祭、東京・神田明神の神田祭とともに、日本三大祭のひとつに挙げられており、その歴史の長いこと、またその豪華さ、祭事が1ヶ月にもわたる大規模なものであることが広く知られている。

|

|

八坂神社西楼門 |

本殿 |

|

今からおよそ1100年前の清和天皇869年(貞観11年)に、京洛に疫病が流行し、庶民の間に病人、死人が多数出た。これは、牛頭天王(ごずてんのう、神仏分離以後は |

|

舞殿 |

三基の神輿 |

占出山 会所 |

役行者山 会所飾り |

|

しかし、応仁・文明の乱に京都は焼野原と化して折角の祇園会の興隆に一頓挫をきたしたが、すでに町衆の手に支配されていた祇園会に対する熱情は容易に屈せず、大乱の約30年程のち、1500年(明応9年)6月には再び山鉾26基が巡行したと伝えられている。そしてこれが契機となり、山鉾は町衆の手によって創意がこらされ、内容外観ともに豪華、絢爛なものとなった。

|

|

船鉾 |

船鉾、北観音山など |

|

鉾が今のような形になり、豪華な飾りをつけるようになったのは、桃山時代から江戸時代にかけて貿易がおこり、町衆階級が勃興して舶来のゴブラン織や西陣織などが競って用いられるようになってからである。 |

|

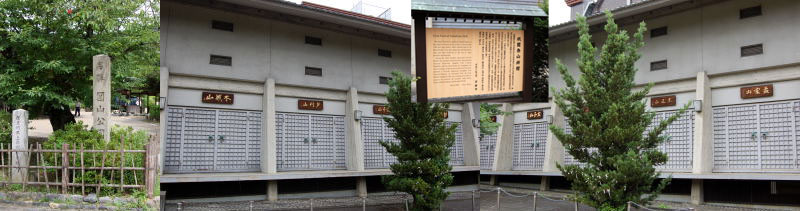

円山公園 祇園祭山鉾館 |

長刀鉾 |

函谷鉾 |

船鉾 |

|

(上) |

||

屏風祭 醍醐正四季咲(緑芽繁生圖屏風) |

木賊山 会所飾り |

長刀鉾 |

長刀鉾 |

|

(上)山鉾巡行 |

|

鶏鉾 |

月鉾 |

|

(上)辻廻し 山鉾自体には方向を変えるための舵がないので、車輪の下に割り竹や棒を敷き、水をかけ、横から引っ張って車輪を滑らせ方向転換する。囃子方、音頭取り、曳き手のタイミングを合わせて行われる迫力ある辻廻しは巡行の見せ場の一つである。 |

|

御朱印帳 |