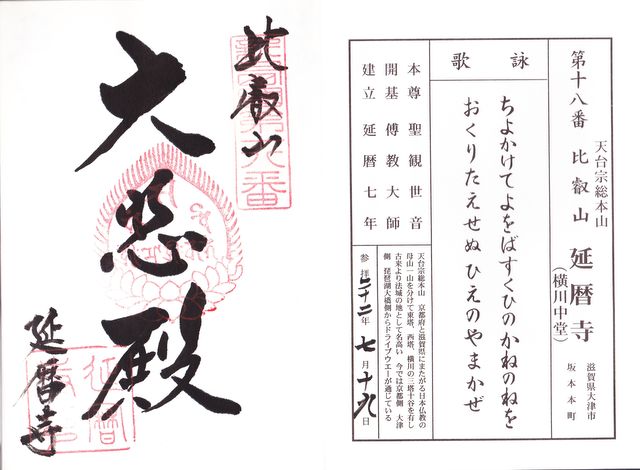

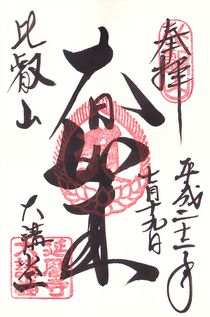

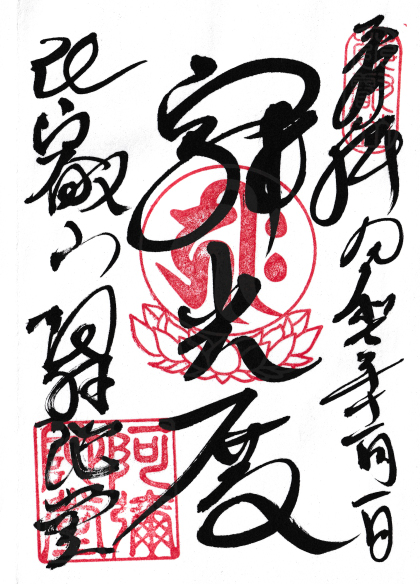

新西国霊場(横川中堂) |

西国三十三所 (根本中堂) |

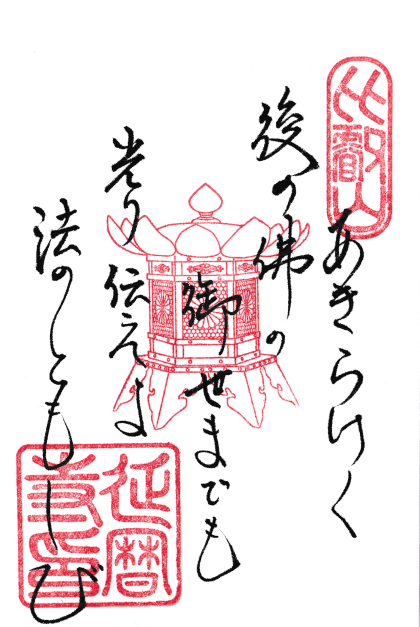

根本中堂 御詠歌 |

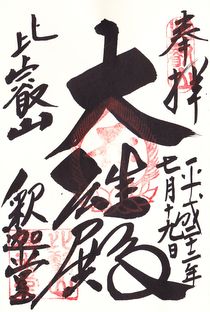

大講堂 |

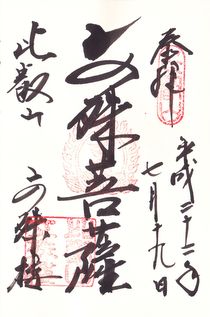

文殊楼 |

萬拝堂 |

大黒堂 |

阿弥陀堂 |

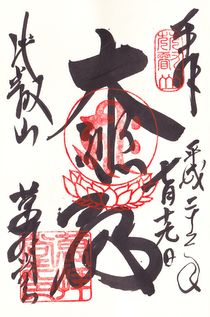

釈迦堂 |

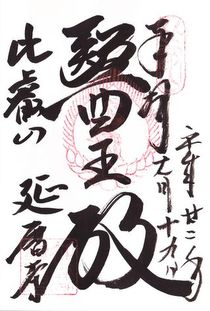

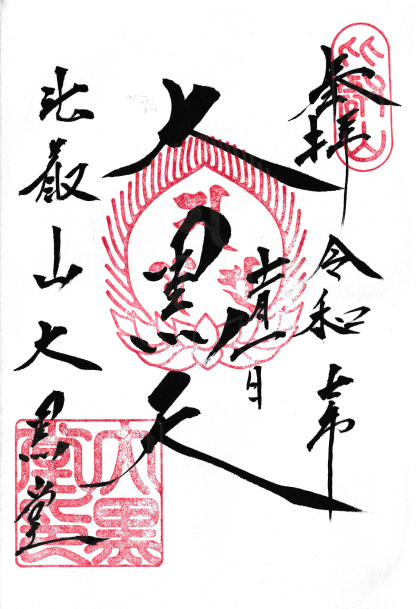

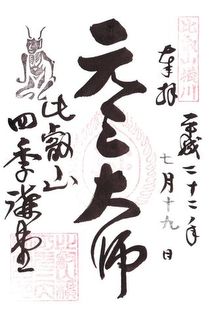

元三大師堂 |

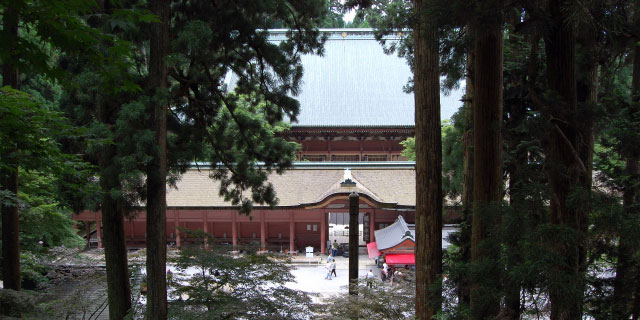

延暦寺 |

【延暦寺のサイトへ】 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

住所/〒520-0116 滋賀県大津市坂本本町4220

|

|||||||||

根本中堂 |

|||||||||

|

標高848mの比叡山全域を境内とする寺院。天台宗総本山。山号は比叡山。開基は最澄。 |

|||||||||

|

東塔 |

|

国宝殿 |

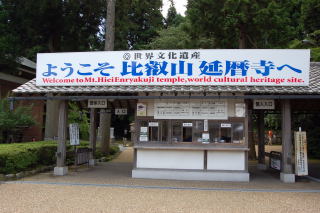

参拝入口 |

|

(下)祖師御行績絵看板 806年に桓武天皇によって立教開宗が認められ、2006年で天台宗は開宗1200年を迎えた。この開宗1200年慶讃大法会に当たり十方有縁の協賛を得て、伝教大師最澄を始めとする比叡山の高僧や比叡山から輩出された祖師たちの御行績絵看板が修復され境内に掲げられた。 |

|

参道と祖師御行績絵看板 |

最澄御行績絵看板 |

|

(左下)大講堂 重要文化財。天台座主第一世義真和尚の建立。僧侶が学問研鑽のため論議する道場。 |

|

大講堂 |

鐘楼 |

|

(下)萬拝堂 日本全国の神社仏閣の諸仏諸菩薩諸天善神を勧請し、合せて世界に遍満する神々をも共に迎えて奉安して、日夜平和と人類の平安を祈願している平成の新堂である。 |

|

萬拝堂 |

萬拝堂 |

|

(左下)大黒堂 かっては政所、食堂ともいわれていた。本尊には、大黒天、毘沙門天、弁財天の顔を持つ三面大黒天をまつり、別名、出世大黒天ともいわれている。 |

|

大黒堂 |

根本中堂石碑 |

|

(下)根本中堂 国宝。788年伝教大師が比叡山に初めて鎮護国家の道場として建立したのがこの根本中堂で、比叡山の総本堂である。 |

|

根本中堂 |

根本中堂 |

|

(下)根本中堂大改修 2016年(平成28年)より約15年かけて大改修が行われている。 |

|

根本中堂大改修 |

根本中堂大改修 |

根本中堂大改修 |

根本中堂大改修 |

|

(下)文殊楼 868年慈覚大師が常座三昧の修行を行う道場として建立したのが始まり。現在の建物は1642年徳川家光が再建したもの。上層(二階)には文殊菩薩を祀り知恵の文殊として全国の学生たちが絵馬札に祈願をこめて利益をうけているところである。根本中堂の正門でもある。 |

|

文殊楼 |

文殊楼 |

|

(左下)戒壇院 重要文化財。僧侶が大乗戒(規律)を受ける比叡山中で最も重要なお堂。828年第一世義真座主により創建される。現在の建物は1678年に再建されたもの。 |

|

戒壇院 |

法華総持院東塔と阿弥陀堂 |

|

(左下)法華総持院東塔 伝教大師は日本全国6ヶ所の聖地に宝塔を建立したが、この法華総持院東塔はそれらを総括する宝塔で、根本中堂と共に重要な信仰道場である。信長の焼討ちから400年ぶりに再建された。

|

|

法華総持院東塔 |

阿弥陀堂 |

|

西塔 |

|

参拝入口 |

「親鸞聖人ご修行の地」石碑 |

常行堂 |

常行堂 |

|

(上下)にない堂 重要文化財。常行堂の本尊は阿弥陀如来、法華堂の本尊は普賢菩薩。常行堂と法華堂という同じ形の建物が二つ並んで、渡り廊下でつながっている。弁慶がこの渡り廊下を天秤棒にしてかついだという伝説から「弁慶のにない堂」と呼ばれている。 |

|

法華堂 |

にない堂 |

|

(下)釈迦堂 伝教大師自作の釈迦如来を本尊とし西塔の中心をなすお堂。信長焼討ち後、豊臣秀吉が大津の三井寺から移したもので天台様式代表とされる山内最古の建物である。 |

|

釈迦堂 |

釈迦堂 |

仏足石 |

仏足石 |

|

|

|

横川 |

|

参拝入口 |

参道と祖師御行績絵看板 |

|

(下)横川中堂 新西国霊場18番。横川の中心となる大堂で848年に根本観音堂として創建。信長の焼討ちや雷火などで焼失し、現在の建物は1971年に再建されたもの。 |

|

横川中堂 |

横川中堂 |

弁財天と竜ヶ池 |

元三大師堂への参道 |

|

(下)元三大師堂 比叡山中興の祖・元三慈恵大師(良源)の住居跡。角大師の姿を授与しており魔除けの護符になっている。全国いたるところに使われている「おみくじ」の元祖としても知られる。元旦の三日になくなったので元三大師と呼ばれている。 |

|

「おみくじ発祥の地」石碑 |

元三大師堂 |

元三大師堂仏額 |

元三大師堂 |