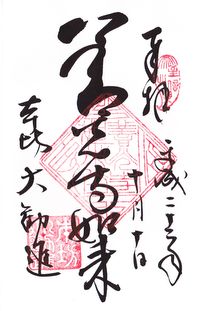

本堂 |

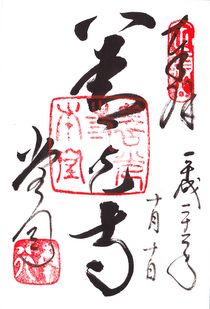

大勧進 |

大勧進 |

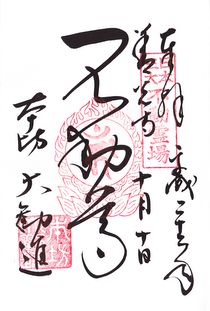

善光寺 |

【善光寺のサイトへ】 | ||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

住所/〒380-0851 長野市元善町491

お朝事の始まりの時間はこちら→【https://www.zenkoji.jp/kuyo/schedule/】 |

|||||||||||||||||

|

善光寺自体は無宗派。しかし寺内には天台宗の大勧進と浄土宗の大本願、さらに39の院坊(天台宗25院、浄土宗14坊)があり、これらの寺院の僧侶が共同で本堂を護っている。 |

|||||||||||||||||

(奥)本堂、(手前)山門 |

扁額「鳩字の額」 |

||||||||||||||||

|

『善光寺縁起』によれば、「善光寺」の名は、御本尊を信濃の地に祀った本田善光に由来し、その本田善光は阿弥陀如来様と前世からの縁で結ばれていたとされている。この御本尊はまず印度で一光三尊仏になり、百済を経て日本に伝わり、伝来当初は廃仏派の物部氏により一度は堀に捨てられたが、仏縁にて本田善光に出会うことになる。まずは自宅に安置したが、642年現在の地に遷座し、644年に皇極天皇の勅願にて「善光寺」の伽藍が創建されたと伝えられる。 |

|

本堂 |

大香炉 |

|

(左上)本堂 江戸時代を代表する仏教建築として国宝に指定されている。 |

|

(奥)山門 (左手前)授与品所 |

山門 |

|

(上)山門(三門) 重要文化財。間口・高さ約20m、奥行約8m、二層入母屋造りの門で、1750年に建立された。屋根はさわらの板の栩葺で、山門上層には仏間があり、文殊菩薩と四天王が安置されている。 |

|

仁王門 |

仁王像 |

|

(上)仁王門 善光寺大地震などで焼失し、1918年に再建された。間口約13m、奥行約7m、高さ約14m、屋根は銅瓦葺で、門には伏見宮貞愛親王筆の「定額山」の額が掲げられている。仁王像とその背後にある三宝荒神・三面大黒天は高村光雲・米原雲海の作。仁王像は、向かって左に「阿形」、右に「吽形」が位置している。 |

|

仲見世通り (奥)仁王門 |

仲見世通り (奥)山門 |

|

(上)仲見世通り かって善光寺如来堂(本堂)があった場所で、江戸時代に火災を避けるため現在の地に本堂が移転された。その跡地は「堂庭」と呼ばれ、商人たちが露店を出すようになった。明治時代(1871年)には正式に常設店が認められ現在の通りの原型ができた。ここには土産店、仏具店、飲食店が並び、善光寺を訪れた人でいつもにぎわっている。 |

|

大勧進 |

六地蔵 |

|

(左上)大勧進 大勧進は天台宗大本山で善光寺25ヶ院の本坊である。住職は貫主と呼ばれ、大本願上人とともに善光寺住職を兼ねている。貫主は毎朝善光寺本堂で行われるお食事(お勤め)に出仕され、代々比叡山延暦寺より推挙される慣習になっている。 |

|