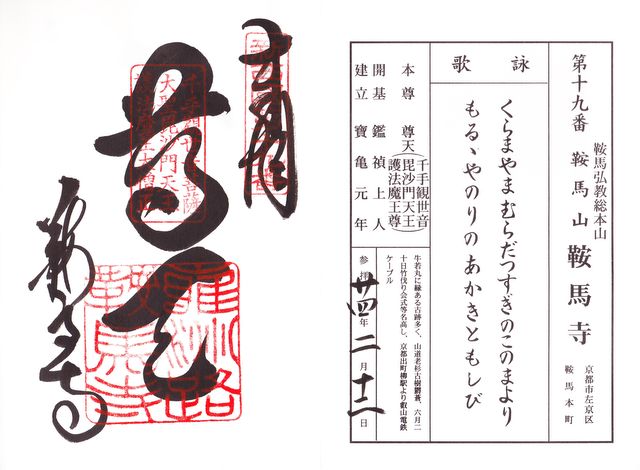

新西国霊場 |

新西国霊場 |

鞍馬寺 |

【鞍馬寺のサイトへ】 |

|---|---|

|

住所/〒601-1111 京都市左京区鞍馬本町1074 |

|

仁王門 |

仁王門扁額 |

|

|

|

仁王門前の阿吽の虎 |

仁王門前の阿吽の虎 |

|

鞍馬寺は770年鑑真和上の高弟鑑禎上人が毘沙門天を本尊として奉安したのが起こり。その後796年に造東寺長官の藤原 |

|

鞍馬駅前の天狗の面 |

魔王の滝 |

鬼一法眼社 |

|

(右上) |

||

中門 |

九十九折参道 |

義経公供養塔 |

|

(左上) |

||

川上地蔵堂 |

転法輪堂と石段 |

|

(左上)川上地蔵堂 この地蔵堂は牛若丸の守り本尊であったという。 |

|

本殿金堂 |

本殿金堂扁額 |

|

(左上)本殿金堂 三尊尊天を奉安。地下は宝殿。 |

|

本殿金堂前の阿吽の虎 |

本殿金堂前の阿吽の虎 |

|

(左下)金剛床 パワースポット 本殿前の石畳は金剛床と呼ばれ、中心の三角形は御本尊が宿る場所といわれ、ここで祈る事でより強く鞍馬山のエネルギーが感じられると云われている。 |

|

金剛床 |

本殿金堂前の阿吽の虎 |

|

境内の「鞍馬山霊宝殿」の1階は、山内の動植物、鉱物などを展示する自然科学博物苑展示室、2階は寺宝展観室と與謝野晶子の遺品を展示する與謝野記念室、3階は国宝の毘沙門天像などの仏像奉安室、宝物収蔵庫がある。 |

|

閼伽井護法善神社 |

閼伽井護法善神社 |

息つぎの水 |

屏風坂の地蔵堂 |

|

(左上)息つぎの水 牛若丸が東光坊から奥の院へと兵法修行に通う途中、この清水を飲んでのどの乾きをうるおしたと伝えられる。 |

|

背比べ石 |

木の根道 |

|

(左上)背比べ石 牛若丸が16歳の時、奥州に下る際、名残をおしみ背比べをした石と伝わる。

|

|

僧正ガ谷不動堂 |

義経堂 |

|

(左上)僧正ガ谷不動堂 このあたり一帯は僧正ガ谷と呼ばれ、謡曲の「鞍馬天狗」が牛若丸と出会ったところである。

|

|

奥の院魔王殿 |

奥の院魔王殿 |

|

(上)奥の院魔王殿 護法魔王尊が650万年前に金星から降臨した磐坐・磐境として崇拝されている。 |

|

西門 |

西門 |

|

(上)西門 貴船川沿いの門。北に行けば貴船神社本宮がある。 |

|

翔雲臺 |

巽の弁財天 |

|

(左上) |

|

普明殿・ケーブル山門駅 |

多宝塔 |

ケーブル山門駅 |

ケーブル多宝塔駅 |

ケーブル多宝塔駅 |

|

|

|

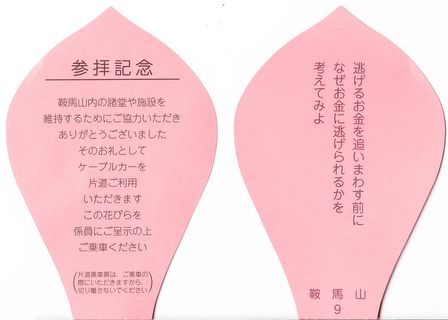

乗車票(2012年) |

多宝塔駅から山門駅を望む |

「鞍馬の火祭」用の中松明(鞍馬駅に展示) |

|

牛若餅と草餅 |

叡山電鉄「鞍馬」駅 |

|

|

|