|

|

|

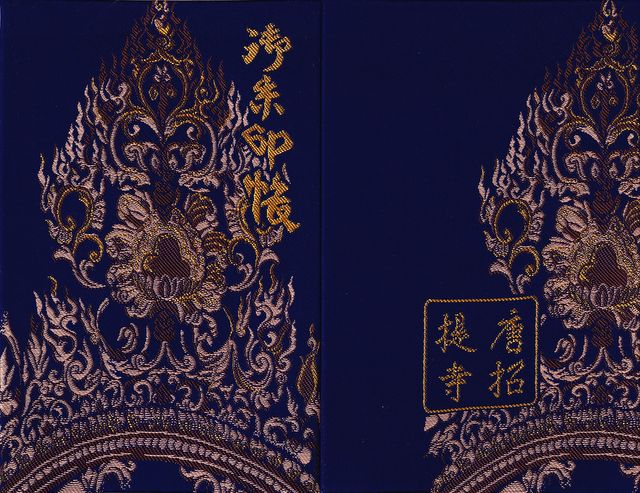

朱印帳の表紙は、金堂に奉安する千手観音光背の火炎部分を西陣織で表したもの。 |

|

|

|

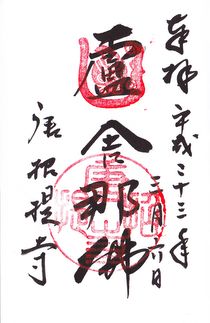

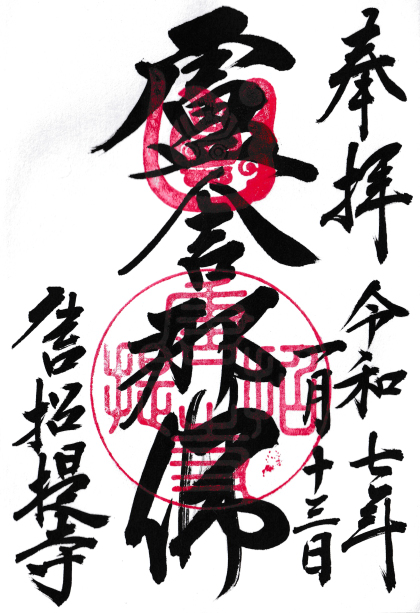

唐招提寺 |

【唐招提寺のサイトへ】 |

|---|---|

|

住所/〒630-8032 奈良市五条町13-46

|

|

南大門 |

南大門の寺号勅額 |

|

南都六宗の一つである律宗の総本山。神仏霊場奈良11番。 |

|

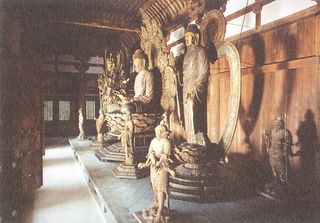

金堂 |

金堂内陣〜パンフレットより |

|

(上・下) |

|

金堂の鴟尾 |

金堂の鴟尾 |

(左)鐘楼(右)講堂 |

(左)講堂(右)鼓楼 |

|

(上) |

|

礼堂 |

(左)宝蔵(右)経蔵 |

|

(左上) |

|

鑑真和上御廟 |

鑑真和上御廟 |

|

(上下)鑑真和上御廟 鑑真和上の墓所。境内北東にあり、樹林に囲まれた方形の土壇上に宝篋印塔が立つ。 |

|

鑑真和上御廟 |

鑑真和上御廟 |

鑑真和上御廟 |

世界文化遺産記念碑 |

御影堂 |

上段の間「山雲」東山魁夷画 〜パンフレットより |

|

(上) |

|

戒壇 |

戒壇 |

|

(上) |

|

開山堂 |

北原白秋歌碑 |

|

(左上)開山堂 元禄時代に徳川家歴代の御霊殿として建立され、その後1881年(明治14年)に鑑真和上の像を安置するため移築された。国宝の和上像が御影堂へ移された後、覚盛上人・聖武天皇・徳川家康を安置した本願殿として参拝されていたが、老朽化をうけ改修工事を行い、鑑真和上円寂から1250年になる2013年(平成25年)に御影像がつくられ開山堂として落慶された。年間数日しか開扉しない国宝の和上像に代わって毎日参拝可能となる。 |

|

本願殿(平成23年) |

御朱印所 |