|

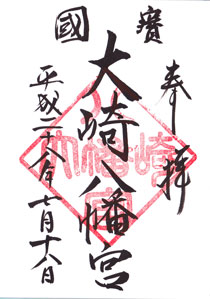

大崎八幡宮 |

【大崎八幡宮のサイトへ】 |

|---|---|

|

住所/〒980-0871 仙台市青葉区八幡4-6-1 |

|

三之鳥居 |

拝殿 |

|

御祭神は、応神天皇、仲哀天皇、神功皇后。 |

|

長床 |

長床絵馬 |

|

大崎氏の滅亡後は仙台藩祖伊達政宗が居城の玉造郡岩出山城内の小祠に御神体を遷し、仙台開府後仙台城の乾(北西)の方角にあたる現在の地を神域と定め、1604年より工事を始め1607年に遷座祭を催し、仙台藩総鎮守とした。この際に旧領の羽前国米沢にて代々崇敬していた成島八幡宮を共に祀った。 |

|

金刀比羅社 |

神輿殿 |

太元社 |

ベガルタ仙台・楽天イーグルス必勝祈願絵馬 |

|

社殿の造営にあたっては、当時豊臣家に仕えていた当代随一の工匠が招かれ、豪壮にして華麗なる桃山建築の特色が発揮され、また後の日光東照宮につながる形式(相の間造りまたは石の間造り)である権現造りの現存最古の建造物として、1952年(昭和27年)に社殿全体が国宝に指定されている。 |

|

拝殿 |

北参道鳥居 |

仙台城跡 |

政宗公騎馬像 |

|

(上)仙台城跡 伊達政宗によって築かれた仙台城は、現在ところどころ再建されている。仙台のシンボルともいえる政宗の像が立ち、市街地を一望できるスポットでもある。敷地内には資料展示館もあり、300インチのCGで仙台城の復元映像を見ることが出来る。 |

|

瑞鳳殿 |

善応殿・感仙殿 |

|

(左上)瑞鳳殿 1636年、70歳で生涯を閉じた伊達政宗公の遺命により、その翌年ここ経ケ峯に造営された霊屋。桃山様式の遺風を伝える豪華絢爛な廟建築として1931年、国宝に指定されたが、1945年の戦災で惜しくも焼失。現在の建物は1979年に再建されたもの。

|

|

晩翠草堂 |

地底の森ミュージアム |

|

(左上)晩翠草堂 名曲『荒城の月』の作詞者であり、詩人・英文学者としても知られる仙台出身の土井晩翠(つちいばんすい)が晩年を過ごした旧邸。 |

|

青葉まつり |

政宗公山鉾 (仙台観光コンベンション協会) |

囃子山鉾 (NTT) |

|

青葉まつり 仙台藩主・伊達政宗公を祭神とする青葉神社の「青葉まつり」が始まったのは、明治8年から。それ以前の藩制時代は、「仙台まつり」として、藩主在国時に行われていた。各町内ごとの山鉾が巡行し、年々盛んになるが、明治32年を最後に、電線が市中に張り巡らされ巡行が困難になり山鉾の姿は消えた。その後、昭和60年に政宗公350年祭を期に「青葉まつり」は復活。63年からは「仙台まつり」を再現するかのように、「青葉まつり」に山鉾が登場した。 |

||

仙臺すずめ踊り |

大鯛山鉾(阿部蒲鉾) |

仙臺すずめ踊り |

|

すずめ踊りは、慶長8年(1603年)、仙台城移徒式(新築移転の儀式)の宴席で、泉州・堺(現在の大阪府堺市)から釆ていた石工たちが、即興で披露した踊りにはじまるといわれている。伊達家の家紋が「竹に雀」であったこと、はね踊る姿が餌をついばむ雀の姿に似ていたことから「すずめ踊り」と名付けられ、長く伝えられることとなった。戦後、「すずめ踊り」も次第に継承者を失い、ひっそりと受け継がれるだけになっていたが、途絶えかけた伝続を守るため復元。 昭和62年より『仙台すずめ踊り』としてコンテストや講習会が開かれ普及してきた。 |

||