関西花の寺霊場 |

|

| 【般若寺のサイトへ】 | |

|---|---|

|

住所/〒630-8102 奈良市般若寺町221

|

|

楼門 |

本堂・コスモス |

|

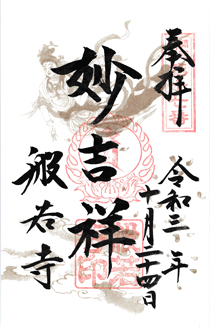

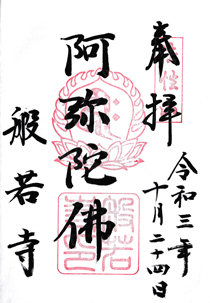

真言律宗。山号は法性山。本尊は八字文殊菩薩騎獅像(文殊菩薩)。 |

|

本堂 |

|

飛鳥時代に高句麗の |

十三重石宝塔 |

カンマン石 |

|

(左上)十三重石宝塔 国重要文化財。奈良時代に平城京のため聖武天皇が大般若経を地底に収め塔を建てたと伝えるが、現存の塔は東大寺の鎌倉復興に渡来した宋人の石大工 |

|

笠塔婆 |

西国観音三十三観音石像 |

|

(左上)笠塔婆 国重要文化財。笠塔婆形式の石塔では日本最古の作例。1261年に宋人石工 |

|